As your brest bloom in my hand

there I lay, still and profound.

I take a nap on your skin

before you lap mine.

——————————————————————

Il y a quelque chose à vivre.

Je cours vers un grand lac

Quelque chose d’un lac

profond et tendre

Derrière moi un homme en pierre me poursuit

Je n’ose pas me retourner

de peur qu’il soit vraiment là

Je cours vers ce grand lac

Je m’y enfonce je plonge

Je ne me retourne pas

L’homme reste figé sur le large

Je nage

les montagnes

nous entourent

elles réconfortent le lac

elles le maintiennent en place

et le lac me réconforte

sa paume

épouse

ma peau

Je me laisse flotter

Je prends place au centre de l’eau

J’y deviendrais une île, peut-être

Ou bien l’ayant traversé je rejoindrais l’autre rive

pour voir

ce qu’il y a dans les bois.

(Quelque chose comme ça.)

La Garde

Je me tiens sur un perchoir

pour quand l’aurore viendra je pourrai la voir

et me baignerai le bec dans l’orange du matin

m’enfuirai enfin de ma garde – je l’admets :

je suis en garde, mais bientôt

bientôt

(bientôt!)

je poserai

l’épée

et le bouclier

et toutes mes plumes lourdes

imprégnées de pétrole

au pied de cette branche

pour me déployer dans le ciel,

enfin ! Légère – en ce pâle reflet de l’eau.

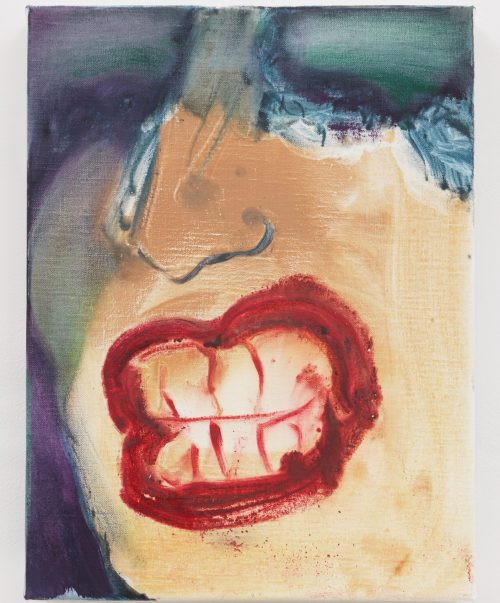

A gentle tide – Ann Magill

——————————————————————

Lovée dans les lignes

tristes de ton visage

c’est moi qui pleure et toi qui boit

mes larmes et les essuie.

——————————————————————

Ta main sur mon sein est le jour qui se lève :

la lumière

monte

en moi.

——————————————————————

Falaise-poème : l’orgasme.

le plaisir est grave

quand il est sincère

ample épais et dense

c’est une Falaise

de terre

qui me surplombe

et qui pousse depuis mon ventre,

massive.

Je voudrais me propulser tout contre

y étaler à plat mes mains

claquer cette glaise humide

pour y sculpter quelques visages – le Poème

de cette sensation

insaisissable

qu’est l’Orgasme – un oubli

monumental.

——————————————————————

L’Arbre-Cigogne

Ta main perchée sur un doigt

comme une cigogne en équilibre

qui tangue, et ses plumes qui m’effleurent,

ta douceur,

m’effarent – ne t’envole pas

si vite !

Reste là

Creuse

Prends racine

Deviens l’arbre

Pousse !

Je veux grimper à ton bras

tendu

et m’enfouir à la cime

éparse

de tes cheveux

noirs

pour y frémir à l’abri

– avant d’éclater en averse sur le duvet des oiseaux.

——————————————————————

7,9 x 7,9

Être ce petit carré de ciel

Blanc contre lequel frottent

Ces feuilles

Dessous rien ne bouge comme si

Personne

D’autre

Ne voyait

Ces amants

Là.

Ensuite il a plu.

——————————————————————

Slices

Je découpe

mon cul

en tranches

fines

(slices)

et les dépose

sur

tes yeux.

Ton pantalon soupire.

——————————————————————

Vierge à l’enfant

La lune t’auréole, et la nuit

enduit d’un bleu sombre

tes épaules, nues, et ma bouche

suce ton sein, et tes bras

qui m’entourent me soutiennent

fermement.

Amantes,

nous traverserons les siècles des siècles.

Amarrées

Épanouies

Et confiantes

inspirant bien

quelques idées

de révolution

ici ou

là.

Two woman embracing – Egon Schiele, 1913

——————————————————————

comme un trou dans lequel je tombe encore

j’écris

des mots

qui sont mes lèvres suçant ton sein.

——————————————————————

My girlfriend is a poem

Within, she waves.

Her warm

body slides

around my hand, and I

make her sing

and her song

sounds deep,

and glow.

——————————————————————

Madeleine

Quel est ce goût

de la vie

que j’ai au fond de la gorge

de l’arrière de ma langue jusqu’entre mes cuisses

qui me remplit et qui m’étoffe

quel est ce goût

épais

onctueux

et grave

et chaud

– je lècherai

encore

tes mains

ce soir

tes fesses, ton dos

cette nuit

quel est ce goût

que je bois de ta bouche

quel est ce goût

de la vie

retrouvé ?

——————————————————————

(Une petite chose)

Une petite chose

dont je voudrais parler,

c’est celle qu’est la distance

entre le corps

de deux amant.es

au lendemain de la nuit chaude

– toute petite chose

nue.

——————————————————————

Rester là, pierre.

À l’ombre de ton corps

longtemps

je veux rester là, pierre,

à me laisser étreindre

sans bouger par le voile

qu’est ta peau sur le jour.

Sous moi la terre

se creuse et accueille

mon poids, la mousse

épaissit

le silence, et m’apaise.

Le frisson

dense

de la vie

sourd.

Un éclat de lumière

sur ma peau :

c’est ta bouche, la rosée.

Roche embaumée

de musc, je m’endors

– là.

——————————————————————

Haïcul

Oscillant autour

d’un cri humide, mes doigts,

enfin s’y enfoncent.

——————————————————————

Je m’enfouis dans ton cou

à défaut de m’enfuir

dans ton corps

– je veux courir à perdre haleine

et déchirant tous mes vêtements

franchir les branches de tes poumons

prendre appuis sur tes os

de la plante de mes pieds nus

pour plonger dans tes muscles

et battre (cadence folle – dents bras mains cuisses)

battre ton sang.

——————————————————————

Mer d’août

Marcher nue dans l’eau

l’été

la nuit ma peau la douce

brise et le silence

autour.

L’une ou l’autre épaule

se dépose en épice

sur la mienne

salée

et la lune de lait

nappe et enduit

d’indigo les ondes

qui s’enfuient

de nos corps

vers la rive

– nos soupirs.

——————————————————————

Nouveau jour.

Accroupi au sol et suspendu, son souffle,

un corps vacille à peine, sorte de caresse

métronomique et inspirante.

Je suis la peau de quelle ombre ?

Sa question vibre au long des herbes moites

de rosée et des racines.

Autour de lui les pins trempent dans le ciel

statiques ainsi qu’en l’océan

peuvent l’être les algues,

pinceaux piqués d’aurore :

Le jour se lève, femme paisible

qui a acquit la grâce des âges et sait

qu’elle a le temps de le faire.

Immergés, ondulent sous les courants

d’air – chauds, froids, chauds, froids –

et ce corps, et ces arbres, et leurs ombres – bleues.

Noués au sol, à l’horizon rivés,

ils tiennent le monde assemblé

et appellent, imperceptibles,

d’une danse un nouveau jour.

——————————————————————

J’avais l’œil courbé à la ville

– me suis soudain souvenu du ciel

immense

infini temps qu’il faut pour l’appréhender

suis souvenu des marins dont on m’a dit l’œil fou

de l’avoir trop sondé,

indissociable d’eau.

Ciel oublié sur la ville un matin m’a sauté aux yeux.

Depuis je traverse les rues comme l’œil se perd sur l’océan :

avide, ouverte

le regard ivre

de tant d’espace

appelant au vaste

comme une bouche d’enfant un sein

– l’œil fou d’avoir manqué le ciel

si longtemps

plein d’espoir où tout prend sens

et tout s’oublie

– fou de voir tranché l’horizon,

à la recherche, éperdu,

d’un signe

au loin.

——————————————————————

Marco

Ta peau tannée

Ton nez tapis

Ta pisse tiède

Tes dents – tanin.

——————————————————————

Même vêtue

nue dans les prés nue contre toi nue sous tes doigts nue dans la rue nue sous ton cul nue dans la douche nue dans ta bouche nue dans ton cul nue sous la pluie nue dans un lac nue sans reproches nue déjà vieille nue minuit sonne nue dans tes yeux nue sans personne nue sans bouger nue vers le soir nue le matin nue le lundi nue au bureau nue chez les flics nue à Noël nue en voiture nue chez Truffaut nue au cimetière nue dans tes bras nue sous tes dents nue chez le dentiste nue en manif nue sous tes pieds nue bouche ouverte entre tes cuisses nue sous la neige nue en montagne nue sous la mer nue crue dans ton plat nue à cru sur un cheval nue dans les cuisines nue à l’aéroport nue à l’apéro chez les voisins du deuxième nue à la boulangerie nue dans la station vide nue en Amérique nue sauf mes lunettes nue sous ta fenêtre nue pleine de paillettes nue sur tous les toits nue derrière ma guitare nue à l’harmonica nue au cinéma nues mes fesses nues mes jambes nues mes joues nues mes obligations nus mes devoir nus mes désirs mes désirs mis à nus mes secrets mis à poil et nus mes poils nu le halo lumineux de ma peau la nuit nue dans le ventre de la baleine nue dans le silence nue sur la piste de danse nue sur des patins à roulette nue à la roulette Russe nue sous les étoiles nue sur le parquet ciré nue sous mon ciré nue sous les fauteuils nue dans la salle d’attente nue dans la poussière nue face au miroir nue derrière le comptoir nue accoudée au bar nue contre le bar nue contre la vitre nue contre le mur nue contre le lit nue contre l’armoire nue contre le bureau nue contre la baignoire nue contre la rambarde de l’escalier nue contre la table de la salle à manger nue contre l’évier sale nue contre la porte d’entrée nue contre le portail nue contre un lampadaire nue contre l’arrêt de bus nue contre le bitume nue contre les roues des voitures et je les mords nue contre ton corps nue contre ton corps nu nue toute la journée et toute la nuit nue – toute la vie, même vêtue, nue.

——————————————————————

Je m’en souviens

Je m’en souviens, ton corps

m’embrassait toute entière

il me débordait

des yeux

pores et puis la bouche

il suintait

de ma pensée

et j’irradiais ton odeur

sans même jamais t’avoir touché.

——————————————————————

Mois

Je déverse mon sang sur la faïence

Blanche :

il se délasse, pas pressé coule

onctueux, nappe la vasque

Pâle

de tout son corps épais, de ce

Rouge

presque

Noir

et qui me nargue.

Tous ses yeux

Vifs

ont le reflet

Net

des néons

Bleus

et je me vois

lentement

étirée

vers le métal

Vert

de

Gris

du siphon

Vide

et

Rouillé

qui m’aspire

et qui me boit.

Ce mois encore je dégouline vers les égouts.

——————————————————————

Bain – autre prière

Le ciel – mais on est dedans sans le voir !

Il épouse la Terre avec exactitude

Effleure le contours précis de la montagne

Et se laisse émouvoir par le remous des vagues

Et plonge dans les vallées

Et même dessous la terre.

Enveloppés de ciel, il n’y a pas d’interstice

Entre nos peaux : on baigne.

Trempés de ciel, même nos cils

S’y glissent, et fouettent, quand sur nos yeux

Il repose – et parfois

lors d’une seconde très précise, le pied

y prend appui quand il se lève

lors de l’élan.

Je ne veux plus croire à l’horizon

Puisque je sais qu’il est partout,

Le ciel,

Entre cette ligne et mon œil, et même autour ! Et même après !

Non, je ne veux plus de l’espoir

– qu’il ne me reste que le présent.

——————————————————————

Comme un arbre gelé je médite

Une blanche

parure s’empare de moi, je scintille,

dépouillée du feuillage qui

obstrue mon regard,

empêche ma vision,

je touche enfin le ciel,

plein et

enveloppant.

Vêtue de givre,

suspendue,

comme un point après l’ordre des mots,

juste au moment que

l’encre

se diffuse

et que se relève

la pointe

du stylo

– éternelle un instant,

précise.

——————————————————————

Page précise

Tu es une page dans un livre que j’ai lue il y a longtemps.

Je te recherche.

Je ne l’ai pas cornée.

Je feuillette.

J’ai l’illusion de croire

qu’il y a un mot très précis

– dont je ne me souviens plus vraiment –

grâce auquel je te retrouverais

– me manque aussi le nom du livre.

——————————————————————

Haïcul

Quel étrange anneau

que, nu, ton corps à mon doigt.

Notre lit : l’autel.

——————————————————————

L’énigme me mange.

Je ne serai pas une reine.

J’ai une énigme à résoudre et qui me rendra la sensation de voir – sans doutes.

Je laisse mon enfant pleurer c’est pareil que s’il ne pleurait pas et ce n’est pas le mien non plus.

Mes seins sont des pyramides aux pointes pourpres où les époux se perdent au moment du voyage de noces.

J’ai un cahier de peau que tu laves tous les jours et que tu rases pourquoi mon amour.

J’écris des chansons pour comprendre ce que ça fait de chanter.

J’ai maquillé ma langue elle m’étouffe – son boa et ses perles.

Mon enfant pleure je le regarde je le vois pas.

Le sable et le lait se mélangent sur mon torse j’y vois la trace de tes semelles.

C’est une boue crème.

Je la lèche.

Je bois mes seins.

Ma langue se perd dans ses plumes.

Mon cahier a des bleus.

Je ne serai pas une reine.

Je suis trop sage pour parler de mes entrailles.

Il y a un mort sur mon frigo.

Mes entrailles se saisissent elles entendent mon petit pleurer.

Je me sens une énigme.

Je ne me suis pas résolue.

Mes côtes n’ont pas révélé leur trésor.

Elles n’ont pas ouvert leur coffre éclairé les pirates autour.

Je suis un vieux galion.

Quand l’extérieur de mon corps craque je me mets à trembler.

Mon ventre dit que c’est mon fils à moi qui pleure.

Mes tétons brûlent au frottement du sel sur l’eau.

J’avance vite je le fais pas exprès.

Ma langue travestie transpire des aisselles et chaude se colle à mon palais.

Elle gonfle.

Je m’accouple aux coquillages sur ma coque et je n’ai pas d’enfant.

Je chante pour m’endormir mais je ne sais pas si c’est vrai.

Il n’y a aucun indice.

Pas même un petit qui se calmerait.

L’alarme est là depuis le début qui clignote mais l’incendie ne se déclenche pas.

Et personne ne rentre.

Plusieurs nœuds me séparent de la côte.

Je préfère écrire des poèmes que de nourrir mon enfant.

Mais pourvu qu’il se taise.

Je ne chanterai pas pour l’endormir.

Mes mains sont remplies de sang je ne les ouvre pas je le garde.

Il n’y a pas de preuves.

Hormis les vibrations.

C’est moi qui chante ou c’est lui qui pleure ou bien c’est le courant.

Et mes côtes qui se nouent.

Elles ne libèrent rien.

Les insectes m’ont déjà trouvée.

Ils boivent le lait pâle sur mes seins.

Je suis une corde tressée.

Je suis toute nue.

Je ne sais pas si je suis habillée ou non.

Je ne fais pas exprès d’avancer.

C’est le courant ou c’est l’air qui sort de mon cul.

Je n’ai pas mis pied à terre depuis cinq ou peut-être sept ans.

On m’a roulée hors de mon lit.

Et les mains qui se sont posées sur moi ont collé à ma peau et en ont arraché des bouts.

Quand j’aurai soixante ans tout pourra commencer.

J’ai bientôt soixante ans.

Je n’ai rien d’autre à faire.

Je n’ai rien à me mettre à part mon corps.

Je pose mes mains sur des visages.

Ils disent que je les ai posées.

Je m’en souviens comme si c’était hier alors que c’était aujourd’hui.

Je craque.

J’ai des trous dans le plancher.

Les coquillages sur ma coque sucent mes seins et je fuis.

Je laisse des traces blanches dans l’eau c’est mon sillage.

Je n’en peux plus de tout ce sel.

J’ai déjà presque soixante ans.

Je grince entre l’air et l’eau.

Des requins suivent ils sont déçus.

Je ne me noie pas ni ne saigne.

Je garde la ligne.

Je reste nouée.

Je voudrais me faire dévorer.

Et d’un coup résoudre l’énigme.

Et passer au niveau suivant.

Mes côtes s’ouvriront.

Portes d’or pixels jaunes un message surgit comme un arc-en-ciel au fond des yeux.

Les requins chantent.

Ils m’accompagnent.

L’île apparaît.

La pyramide.

Un frigo pend entre les lianes.

Il n’y a plus d’enfant ni de mouches.

Ni plus d’époux.

Je me glisse dans la plage.

Je suis une paisible croûte de sel.

Mes entrailles fondent avec l’extérieur.

Je ne suis pas une reine.

Je suis un banc de sable.

Les grains dedans et dehors ce sont les mêmes que ma peau.

Je n’ai plus besoin de bercer personne.

Je peux enfin chanter.

J’écris des chansons par frissonnements dans le sable.

Elles sont des prophéties.

Elles se réaliseront.

Je dors contre le ciel.

Je dors contre ta peau.

Je dors sur mon carnet.

Et je grince.

En bas.

En haut.

Je n’ai pas soixante ans.

Je n’ai ni le droit du feu ni celui des entrailles.

Je vomis dans mes mains.

Je perds un peu de sang.

Et personne ne le lèche.

Et l’énigme me mange.

– c’est elle qui me suce.

——————————————————————

——————————————————————

What is left

what is left of our love :

a pile of our clothes

– the only gathering is

the dust.

——————————————————————

Paul et Louis

La meilleure partie de la poire c’est ta peau

dit Paul en léchant la pulpe

de ses doigts, la langue

pleine et très lentement.

——————————————————————

Voiles

nos lèvres gonflent

à toute vitesse

et elles s’embarquent

vers

le large.

——————————————————————

(autre sorte de silence)

Si c’était pour te faire taire,

je n’aurais pas mis mon doigt

entre tes lèvres – mais bien dessus.

——————————————————————

Une odyssée : orgasme orage – pleine mer, puis rive neuve.

I.

On fait l’amour sans un bruit

sans un bruit sans plus un bruit

– on se retient

on se tient les corps serrés si serrés qu’on jouirait d’un seul geste,

mais on tient on se retient on se tient et on ne bouge

pas.

Comment la pièce peut-elle avec nous supporter ce silence

si intense

Comment peut elle

seulement nous contenir

Comment peut elle avec nous s’empêcher

de crier d’éclater se disloquer – heureusement que tu me tiens

et que moi aussi je te tiens

et je te jure que tu ne bougeras pas, je te jure

que si tu bouges je crie.

Nous sommes rivés si forts ensemble, denses et immobiles quand soudain

un léger tremblement

monte – il arrive.

Malgré nous

une secousse infime et qui n’en finit plus d’être légère et délicieuse

irrépressible

insupportable de délice nous inonde se répand et on ne peut plus l’arrêter – je te jure

que je ne peux pas l’arrêter.

Un tressaillement imperceptible yeux dans les yeux c’est en dessous que ça se passe c’est en nous à l’intérieur c’est déjà trop et c’est trop tard on se resserre on se serre presque horrifiés et ça nous monte nous envahit nous on veut s’empêcher de jaillir on s’accroche on bouge à peine on lutte on se resserre on s’enserre on se serre plus un espace entre nos corps on essaie de tenir de contenir de retenir de soutenir

cette intense

sensation

qui monte

s’il te plaît

on tient

si on se lâche on se noie

je te jure

on va se perdre

attends

s’il te plaît

je vais me noyer

c’est trop

s’il te plaît

Attends !

– c’est trop tard.

On se noie.

II.

On crie.

On se noie.

On se débat. On se perd.

III.

Ensuite évanouie dans le sentiment immense d’une étendue déserte et molle.

Ensuite étalée seule si vaste et pleine de ce plus rien n’a d’importance et tout est bon.

IV.

Je sais que tu es toujours là.

Un réseau précis de fibres fines douloureuses

et palpitantes

m’attachent encore à toi.

Si tu bougeais

si tu faisais un seul mouvement

si tu pouvais encore faire un seul mouvement

vers moi

sans doute que j’en

mourrais

encore.

Est-ce que j’ai dit tout ça à voix haute ?

Est-ce que je sais encore parler ?

Grésillent mes lèvres et ma gorge,

ligne directe et large vers

mon sexe

brûlant. Le filet de plaisir

dans lequel je suis prise continue de

trembler sur

et sous

ma peau, me cisaille

et c’est encore bon. Ta peau

proche et lointaine

continue

d’émaner

une chaleur

qui m’attise. Et si tu touchais mes seins

(pour voir si je suis vivante)

Si tu effleurais mon sexe

Si tu soufflais sur mon épaule

Si tu apercevais à peine

le pli de ma paupière

l’attache de mon lobe

l’aigu de mon oeil

l’arrondi de ma joue

ou le grain de ma gorge

Ce serait ma fin.

Moi déjà

je ne suis plus rien

je n’attends plus rien

je n’entends plus rien

je ne veux plus rien

je ne sais plus rien – d’autre

que palpiter

entrouvrir

un œil,

ou

déplacer

mon bras

d’un

si

petit

millimètre

que c’est déjà

trop

de caresses – je te jure

que j’en jouirais

encore.

Est-ce que j’ai

dit

tout ça ?

À voix haute ?

Est-ce que je pourrais encore jouir

un jour ?

V.

Ensuite étendue nue auréole pâle et silencieuse

d’un silence neuf et élargi.

Ensuite picorée par les mouettes sur la rive,

je revois le ciel et je respire

encore – ce mot là, oui –

et j’ai envie alors – je l’ai dit, oui –

de tout recommencer, oui – à voix haute.

Lac.

Tu me touches

– là

et je change d’état je deviens

liquide

élastique et souple

Onctueuse

– lac.

——————————————————————

Dernier contact du jour.

Intense le soleil se jette

et fouette

la poitrine – émouvante –

des montagnes.

Il dégouline à son sommet

Enlace l’amont

Lèche

de sa langue chaude la crête

souple

Et avale – vague

de chaleur et de lumière –

les rochers

qui soupirent

et se tendent.

(Au matin,

on les retrouvera humides mais ce soir

Ils brûlent

au dernier contact du jour.)

@jaune.illustration – avril 2021

——————————————————————

Haïkuphène

Après tant de cris

Le silence existe-t-il

Encore ? Oui – en moi.

(paix.)

——————————————————————

Au bout de ma peau ta bouche,

Au bord de ma bouche ta peau.

——————————————————————

Mais où est passé mon orgasme

je l’ai perdu

entre des images et mes doigts

il a filé sous mes draps

sous mon nombril humide

et déjà

je l’oublie – il ne me reste que ces visages

d’inconnues et nues

ces femmes

qui continuent de jouir

sans fin.

——————————————————————

Mon regard contre ta bouche est un gland qui perle

et toi tu viens lécher cette goutte – oh,

bois-moi.

Être saisie

par le réel

comme sur le feu

comme entre deux mains fermes

comme jetée dans une eau bouillante

Saisie

voir apparaître

par d’autres contours les miens

comprendre cet état

que je suis

me révéler tangible

Être saisie

et saisir

ce que je suis

par le feu

dans l’eau ferme

deux mains bouillantes

irréelle.

——————————————————————

Des fils d’or bruns flottent

entre tes cuisses,

éparses, évanouis

– tu as noyé ton sexe,

Ophélie.

——————————————————————

Haïcul

Mes doigts se recueillent

en toi, silencieux ils font

le deuil de ton cri.

——————————————————————

L’embrume

Nue dans le soleil je n’arrive pas à m’éveiller

Tout est un rêve et tout est vrai – c’est moi

Qui suis la frontière

Moi qui suis la réalité :

perdue.

——————————————————————

Sein apaise, nouveau jour.

Mon amant me berce, mère

au sein vide mais d’envie

ma bouche

ne le lâche

pas.

Entrouvertes mes lèvres

cherchent

avides

le téton, sa chaleur

me nourrit – et je te mords un peu.

À la moiteur de ton ventre je retrouve

le corps

lourd

d’une enfant, rassasiée,

et m’apaise

avant de m’éveiller nouvelle – ainsi m’enfante

mon amant.

——————————————————————

Creux du monde – mon coude.

Le soleil neige

sous nos pieds, les arbres

aussi

j’ai basculé, le monde

m’apparaît comme

tout autre – c’est ta main qui fait ça,

au creux de mon coude ?

——————————————————————

En brasses

En brasses coulées mon regard

s’éloigne

toujours plus de la rive – ma raison –

à travers champs

vents et marées

de l’esprit.

Je bois la tasse mords la poussière

des idées

– ces souvenirs

de nous

que je n’aurais

pas !

Mes pensées se sont pris le train

Elles se répandent en coquelicots le long des rails.

Nue, je vais et je viens sans but. Je suis une âme en peine, je suis un ventre perdu. Je le cherche, je l’appelle et sur ma croupe souffle et siffle le vent du nord.

Ravages – Violette Leduc, 1955.

(à nouveau, l’été, attendu.)

Je ne tombe pas dans ton corps comme une pierre dans un lac.

Je reste au bord, je tremble

de désir

Bleue de désir

n’osant pas cette fois encore

y plonger – caresser d’ondes la surface

de ta peau, puis l’agiter

depuis la lente profondeur

de ma chute

– je reste contre toi comme un caillou tenu par la main d’une enfant.

Origin of the Universe 1 Mickalene Thomas

Corps

chemin en perspective

dont le tout petit point de fuite

est au centre : il irrigue

tout le dessin.

j’ai la joue du ciel sur la mienne

– Violette Leduc , La folie en tête.

(Ciel et Mer – Emil Nolde, 1930)

La plus fine couche et la plus extérieure.

Je crois bien que des étincelles

font le lien entre

la plus fine couche

et la plus extérieure

de nos peaux :

on s’effleure

jusqu’à la brûlure.

Jmxplr

Je m’explore comme j’explore

la vie

avec plus ou moins d’audace selon

les jours

ou la compagnie.

[plus jamais]

Ce moment précis, terrible et tendre

Où je sais que je ne t’aime plus :

« Ça y est, c’est tout,

C’est fait

Nous nous sommes aimés et c’est fini. »

Je te prends encore dans mes bras

J’enfonce mes doigts dans tes cheveux

Tire ton visage vers mon visage

Et plonge mon regard, dur, dans le tien.

Et tu le sais, et on se tait,

Précis, tendres et nostalgiques

On se caresse encore

Avant de ne plus jamais se toucher.

Est-ce que nos rêves aussi

essaient

de se souvenir de nous ?

Étendue au jour

Un rai de lumière entre mes cuisses nues

– avec l’ombre de mes doigts

je viens l’agiter :

chaud

froid

chaud

froid.

Épuiser le ciel

et la terre de ma présence

être une jonction

un tunnel

un autre de ces corps

– un arbre, une pierre, ou une mare –

par lesquels le ciel

pénètre la terre et la terre

pénètre le ciel,

par où ils se renversent et par où ils

s’enfuient.

Dans la terre il y a

l’eau, le feu,

et dans le ciel aussi, à travers moi

les éléments circulent

Tous

me constituent

Et ils me prennent

Et je me donne.

Contempler la vallée

Haletante je gravis

la pente

érogène qui s’élève

de ton épaule à ton visage

en passant par ta gorge :

ton cou.

Épuisée je m’arrête là

un instant, contemple,

émue, le paysage

humide de ton ventre, des ruisseaux

d’argent le parcourent ; de les voir je me souviens –

leur fraîcheur quand je m’y suis baignée

les remous de l’eau suçant mes hanches

le courant léger enroulé à mes jambes

et comment le soleil

m’a séchée sur la berge ;

comment nue j’ai repris ma route

pour me retrouver là – juste au bord de tes lèvres …

Un vertige me saisit d’avoir osé trop longtemps

contempler la vallée –

elle m’aspire je m’accroche

à ce que je peux, mords

l’arrête d’os de sous ta joue, empoigne

de tous mes doigts tes cheveux,

bien fort – tétanisée je ne peux plus

faire un seul pas quand soudain

un profond frisson

m’éprend : la montagne

ouvre ses bras

elle m’attrape

elle m’étreint

et m’incorpore

et je deviens

Le lierre

embrassé au rocher !

(une année moite s’est écoulée, merci de vos présences.)

(haïcul)

J’écris sur le tien

Le mot sexe à la langue

-Soudain tu gémis.

Abandonner mon corps

et que quelqu’un le recueille

– me prenne dans ses bras.

« Je me sens comme flottant dans le plasma. J’ai besoin d’un professeur ou d’un amant. J’ai besoin de quelqu’un qui prenne le risque d’être avec moi » – Francesca Woodman.

Intermède

Tu t’endors

comme une vague

se retire de la plage,

dans un grand souffle et puis

ne reste que le silence

du sable humide qui crépite – nos draps.

J’y reste seule,

la peau salée,

y plonge mes doigts,

sèche mes seins, attends patiente

que tu refasses

surface – sur laquelle déferler.

——————————————————————

La Déception de l’Amante

« Je sais

j’ai pas

le monopole des seins. »

Folie de femmes

Une folie de femmes païennes s’agite

seins par-dessus tête bouches

grandes ouvertes

en un long chant qui est un cri

de joie ça jouit

de partout

elles ondulent – mains coudes épaules gorges ventres genoux – leurs torses

luisent et le soleil

les cuirasse elles tremblent

de tant de chair vivifiée

nues

adorées

exaltées d’espace et d’ensemble

c’est une naissance, c’est une jouissance, c’est un cri –

Être là !

tbchtb

Ta bouche est tombée sur mon sexe

ce pétale

me réjouit.

avec toi, c’est le fruit qui me mange.

Fonds-toi.

Fonds-toi

ma douce

au plus profond

de mon être

coules-toi

amour

entre tous mes

recoins

viens

s’il te plaît

rigoler entre mes os !

Vis d’aller danser.

Nouvelle envie

vie

d’aller danser

é

-brouer mon corps

or

couler mon dos

oh

rouler mes poings

seins

contre le vent

– sens !

Envie d’achever le cheval indien.

Nouvelle envie

d’aller danser

c’est

pas difficile

île

suffit d’être bien

loin

gorge déployée

bée

souffle coupé

é

paules pliées

et

rythme tordu

– dupliquer la frénésie des flammes éventails.

Envie d’aller danser

danser surtout les pieds nus

surtout les pieds sales

surtout les pieds flous

surtout les pieds creux

surtout pas stable surtout

pas stables les pieds

les pieds qui dansent

les pieds qui dansent les chevilles qui dansent

les genoux qui dansent les hanches qui dansent

les hanches qui dansent la danse du ventre

que la poitrine danse mes seins

que les épaules dansent la danse du ventre du visage

la danse du ventre de ma bouche

la danse du ventre des racines

de mon cuir

tout chevelu qu’il soit

qu’ils dansent tous

que mes doigts dansent

mes poignets mes coudes qu’ils dansent

qu’ils dansent celle des enfants évanouis.

– vas, vis et deviens d’aller danser.

De ton regard et de cette horde (nos corps)

Je gémis et tu m’embrasses

Tu gémis et on s’embrase

– mais comment faire pour se défaire

de nous

je pense

soudain – on s’écrase

encore

on s’écoule

encore

hors dans et sur nos peaux

se répandent

notre salive et des caresses mais comment faire

pour se défaire

un jour de nous je pense

Tandis qu’on se déferle

l’un sur l’autre

qu’on se ravage et qu’on s’engouffre

encore une fois

hors dans et sur nos peaux

vives et brûlantes de l’empreinte d’une horde

– nos mains, nos cuisses, nos joues –

qui trace la route à suivre vers

l’oasis et moi d’un coup je pense

à comment un jour s’en passer –

de nos mains cet oasis à nous cette horde nos corps-

parce qu’il le faudra bien puisqu’on sait rien faire d’autre

que s’aimer mais s’aimer comme ça

n’est pas assez puisqu’on ne s’aime jamais autant

que quand on ne se comprend pas c’est épuisant

à la fin

– tu m’épuises !

À côté de toi moi je dors plus, je ne fais que trembler

cherchant, subtile, à effleurer mes fibres

de tout ce qui fait ta peau

voulant moi que tu t’éveilles

tout contre mon corps par hasard

chaud

et puis mon corps tu sais je sais

même plus comment le vêtir

d’autre chose que tes yeux

– me ballade sans cesse nue, c’est indécent,

dans la rue, brûlante, épuisée,

et on me jette de ces regards

qui savent pas m’habiller comme le tien

Je reste nue

et ton regard

– j’ai trop d’orgueil pour y renoncer vraiment

et trop d’ambition pour m’en satisfaire pleinement

De ce regard qu’est ton regard

mais qu’est-ce que c’est que ce regard !

Qui fait fleurir mes seins comme ça !

S’épanouir en corolle ma poitrine long de mes bras jusqu’à même mon ventre et mes talons !

Éclater mes tétons brûlant et qui se tendent rêvant d’atteindre

ta bouche ! Mais qu’est-ce que c’est

que ce regard qui fouette mes mollets gonfle mes lèvres et les laisse prêtes à exploser !

Sais plus quoi faire de ce regard là, tes mains, ta poitrine,

faits d’une douceur insolente et qui semble sans fin et qui m’épuise – je te jure

ça devra bien finir un jour mais comment faire

je pense

il va bien falloir faire quelque chose,

s’en sortir ! de nous deux – juste avant que l’oubli

intense

ne m’avale – notre oasis.

Alexandrin

Briser l’ordre établi de ta main sur mon cul.

2014 – Manifeste adolescent.

Tous prenaient sens à être ensemble.

Se coulaient de belles paroles. S’aimaient à demi-verre, s’embrassaient à verre vide.

Sourires calmes et pleins au petit jour.

Éclats de verre sur un sol collant de cuisine, et de rires juste au-dessus.

Si les petites filles pleuraient, celles qui se sentaient grandir parlaient trop fort en agitant leurs cheveux. Les femmes doivent si bien savoir le faire, bouger leurs boucles (et capillaires, et de ceinture).

S’écouter était devenu trop simple, maintenant on se devinait en se devançant.

Coulez, tonneaux ! Et que la mer vienne nous prendre.

Nous, nous sommes déjà un radeau. On trouvera les voiles, larguez les amarres.

On croque le gâteau sec, et le ver qui est dedans.

Les joues rayées, les pulls rougis, on se titube à cœur ouvert

et en plein jour on sait s’aimer

à cœur perdu.

Les silences ont pris leur sens, ils l’ont trouvé le long des rives.

Nos souffles -hisse- et nos frissons -ého- parcourent l’échine des chevaux faibles et embrigadent les fourmis.

On chantera tous les étés, on dansera tous les présents.

Aussi tristes que des clowns bien maquillés, aussi sereins que les capitaines.

Voyez la robe de la belle Margot, elle a enchanté le cœur de tous nos hommes

– ils en reviennent fiers de tant de prouesses.

Ce qui est simple se déguste, ce qui est dingue s’extasie, et ce qui tombe va dans la sienne.

Assiette creuse et bien remplie, on sait jouer l’air de la nuit, les balançoires savent se taire à l’approche d’une telle armée.

Furie ! Tourbillon !

Dieu, qu’ils sont beaux ces petits frères.

Donner du sens à l’Être Ensemble.

Donner du goût à nos langues cendrées.

Se mordre les joues en présence des tiennes, tout ça c’est devenu la norme.

Norme des prés où l’on va se rouler, norme des flots où l’on peut que voguer, norme des rues qui toutes nous appartiennent.

Au clair de la lune on les entend chanter, tous ces petits êtres qui se sont trouvés

Mieux que des loups pire que des hommes, ils suivent le pavé comme une foule en liesse

Savent se taire pour mieux rigoler, et pleurer fort sur la bonne épaule.

Vide ta fiole et avale tout, pas de temps à perdre ici mon ami – car tout se gagne là.

La lune ronde sait nous attendre

et bien souvent nous accueillir

Nous sommes aussi chauves que des barbus

aussi silencieux que des amants – on débarque !

Grands.

Joie dans les estomacs, chansons dans les poitrines, les sexes s’enivrent d’une menteuse chasteté.

On croirait renaître à chaque regard.

De la confiance dans leurs pupilles, de beaux secrets, de terribles mensonges sous les dents – qu’on les arrache, nous ne dirons rien.

Solidarité ! Et à soi-même tout autant !

Les hommes rougissent et les femmes se grattent le cul

ici ni haut ni bas

juste l’éphémère infini qui nous enserre les côtes à nous faire tourner.

Encore une fois des fenêtres se ferment à leur passage, des plaintes tombent et «la maréchaussée vaincra !»

Seulement tous oublient quelle est l’ampleur du phénomène : ce n’est pas humain.

Nous sommes ontologiques, essentiels, terribles et immortels.

Nous scellons ce qui n’a de cesse de se sceller.

Nous pactisons avec ce qui a été fait et ce qui adviendra – indubitablement :

la jeunesse, la joie.

Toujours le torrent trouve la faille.

Nous sommes élémentaires, nous créons le socle.

Amis, nous buvons le feu, respirons l’eau, creusons l’air – et c’est nous qui brûlons au centre de la Terre, ce qui fait qu’elle tourne.

Jules Verne est venu jusqu’à nous, ne nous lassons pas de nous laisser écrire.

Nous appartenons à ce temps parce que nous appartenons à ce qui vit et se déploie.

Tous prenaient sens à être ensemble, mais ils étaient seuls à l’avoir compris.

Prêchons, mes bons amis !

La bonne parole est dans le martini, mais surtout aux lèvres de ceux qui passent la bouteille.

Tant qu’ils tiendront debout, les braves seront l’âme, il n’est pas besoin de mourir pour la laisser s’élever.

Si nous avons l’air d’errer nous ne faisons qu’aimer :

tous, Hommes, nous prendront sens, Femmes, à être ensemble.

Ta main est un regard perdu

Elle est toute ta peine

Museau humide

Qui vient éveiller sa maîtresse

Par vagues elle me lèche

les côtes

ta paume

Et m’épuise

déjà.

Plein soleil

Les petits points qui sont sur mes yeux

dansent dans l’espace

et les murs ont bleui – j’ai dormi trop longtemps.

Comment vivre

après certains rêves

puisqu’alors on a

comme déjà tout vécu ?

Au final

et pour l’instant

la vie

est plus forte que le rêve

– elle ne s’arrête pas.

(patience.)

Rosé d’été

Je me suis endormi dans un champs

chaud comme une bouche

il m’a sucé le cœur et maintenant

trempé, je grelotte.

Msjsv

Mais si, je suis vêtue !

regarde

de quelle étoffe ils sont faits,

mes seins.

Où je me déclare romantique et perdue, sous-bois éperdu, florissant.

Le poème de ta bouche, inépuisable et

incompréhensible

m’obsède et j’ai beau

le connaître sur le bout des doigts

du bout des lèvres et de la langue

je ne peux pas le dire.

Il me reste, magnifique et troublant,

au travers de la gorge

où il pulse, la nuit, le jour,

diffuse en moi ses vers

Abondamment

s’enracine.

Je les connais par cœur

ces vers

tes lèvres

qui me dévorent

que je mange – et toute ma chair

grouillante

est mue par ce poème

– qui me laisse sans voix.

Il pousse dans mon ventre

– je ne peux pas le dire.

Il puise mes genoux

– je ne peux pas le dire.

Il frémit sous mes seins

– je ne peux pas le dire.

Il sourd à mes yeux

– je ne peux pas le dire.

Pétrifiée par

tant de beauté je

me décompose

en

petit

tas

de terre

meuble

humide

fraîchement retourné

ému

et les entrailles à l’air

– toi tu y plonges encore les doigts !

comme dans du café fin, moulu

par

les aubes de ta voix.

(Si je pleure j’espère

que la boue sur mon visage

ne fera pas ta bouche se déplanter de là.)

Comment dire qu’à tes lèvres

tremble

le plus beau poème

qui ait jamais été dit

et ne pourra se dire – que s’embrasser.

Tu ne cesses

d’y ajouter des vers, chaque seconde

de vie glisse

sur ton visage

de nouvelles richesses

jusqu’alors inconnues – mais du monde lui même !

Encore un vers, je pense,

que je ne peux pas dire

et qui me mange la bouche,

prend racine à mon ventre…

Tu m’embrasses, tu te déposes

sur moi comme une feuille

morte se mêle à l’humus

– à moitié transparente, sa dentelle avouée –

tu fonds

en moi

le limbe

de ta peau.

(Ma bouche

bientôt

célébrera ton poème

d’un arbre – ma bouche,

d’où il s’élèvera.)

Si seule

Au corps à corps

lutter avec l’abandon

Seule, j’y plonge

– si seule que j’y plonge.